カエルと言えば真っ先に思い浮かぶのがアマガエルですが、いざ田んぼにいくと、よく見かけるのがヌマガエル。

そんなヌマガエルですが、アマガエルやトノサマガエルと比較すると知名度は低く、どんなカエルでどのような飼育をすればいいか、よく分かりませんでした。

ココガエル

ココガエルネットで検索してみても、ヌマガエルの情報量はアマガエルやトノサマガエルより圧倒的に少なく飼育は手探りでした。

しかし、いざヌマガエルを飼育してみると、意外と可愛げのあるカエルであることに気がつかされたのです。

飼育方法も難しくなく、カエル飼育1年目で野外飼育の越冬にも成功しています。

このことから、ヌマガエルはカエルの中でも初心者向けであり、アマガエルと同じく飼育しやすいカエルだと言えます。

本記事ではヌマガエルの特徴や生態を踏まえたうえで、節約重視かつ初心者向けの飼育方法についてお伝えします。

- ヌマガエルに興味がある

- 子どもがヌマガエルを捕まえてきて飼うことになった

- あまりお金をかけずにヌマガエルを飼育したい

- ヌマガエルの実際の飼育レイアウトや飼育セットを知りたい

このような方はぜひ読んでみてください。

ヌマガエルの9つの特徴

ヌマガエルを飼育するうえで、知っておきたい特徴は9つあります。

- ジャンプ力が強い

- 半水棲のカエルで水辺を好む

- 大きさは29~54mmでメスのほうが大きい

- ツチガエルと違いお腹は真っ白

- 泳ぐことはできるがスピードは普通

- 手足に吸盤はないので壁は登れない

- 食欲旺盛で自分の体の半分ぐらいの獲物も積極的に食べにいく

- 鳴き声はアマガエルより小さい

- おたまじゃくしは40度の高温の水でも耐えられる

とあるサイトではヌマガエルは地表棲カエルと表示されていますが、実態はトノサマガエルと同じ半水棲のカエルであり、水がある田んぼでよく見かけることが多いカエルです。

見た目はぽっちゃり系ですが、ジャンプ力は同サイズのトノサマガエルと同じぐらい強いです。

後ろ足はヒレのようになっており、泳ぐこともできますが、トノサマガエルのように長時間泳ぐことはできず、すぐに物陰に隠れます。

見た目とは裏腹に食欲はかなり旺盛かつ豪快で、同サイズのトノサマガエルと比較すると、ヌマガエルに軍配が上がります。

ツチガエルとよく間違えられるカエルなので、ツチガエルとの違いは把握しておきましょう。

一番簡単な判別方法はお腹で、ヌマガエルはお腹真っ白に対し、ツチガエルはお腹にもイボイボがあります。

ヌマガエルの生息地と生態

ヌマガエルはヌマガエル科・ヌマガエル属に分類され、ヌマガエル属は西日本を中心に生息するヌマガエルと、宮古島や石垣島などの先島諸島に生息するサキシマヌマガエルがいます。(東日本に生息するヌマガエルは国内外来種になります)

本記事では西日本各地に生息するヌマガエルについて解説していきます。

ヌマガエルの繁殖時期は5月~8月と長く、産卵後に水田が干からびいてしまうと、すぐに産卵しなおすことから、9月でも1センチ程度の幼体ヌマガエルを見かけます。

田んぼに水が入ると繁殖活動を始めますが、同時期に鳴き声が大きいアマガエルも繁殖活動も行うため、田んぼではヌマガエルの鳴き声はアマガエルの鳴き声にかき消されています。

鳴き声はアマガエルと明らかに違うので、注意して耳をすませばヌマガエルも鳴いていることがわかるよ。

10月を過ぎ朝晩冷え込むようになると、ヌマガエルは土に潜って冬眠の準備をします。

冬眠前は体力を蓄えるためにエサをたくさん食べるので、9月以降でも田んぼでヌマガエルを見ることができます。

ヌマガエルの寿命ですが、概ね5年程度と言われています。

ヌマガエルに必要な飼育セット

ヌマガエルの特徴や生態について何となく分かってもらえたと思いますので、ここから本題の飼育について解説していきます。

まずはヌマガエル飼育に必要なものを順に紹介していきます。

飼育ケース

ヌマガエルを飼育する際は、2つの理由から大きめの飼育ケースをおすすめします。

- 縄張り意識があり、弱いカエルにも逃げ場(スペース)を確保する必要があるため

- 陸地だけでなく一定の水地スペースも必要となるため

風通しが良ければ、飼育ケースの種類は、大型の虫かごでも水槽でも衣装ケースでも問題ありませんが、ジャン力が高く脱走リスクがあることと、野外飼育の場合、鳥に狙われることから蓋は必ず用意しましょう。

飼育ケースの高さですが、ヌマガエルはジャンプ力がありますが、脱走やエサの捕獲などの目的がない限り高くジャンプすることはないので、対象となるヌマガエル5匹分ぐらいの高さがあれば問題ありません。

越冬を検討している場合は、土を10センチ前後入れることを前提として飼育ケースを選びましょう。

幅453㎜×奥行303㎜×高さ340㎜

複数のヌマガエルを飼育するなら大型の飼育ケースがおすすめです。上記飼育ケースは現在利用中です。

幅295㎜×奥行180㎜×高さ200㎜

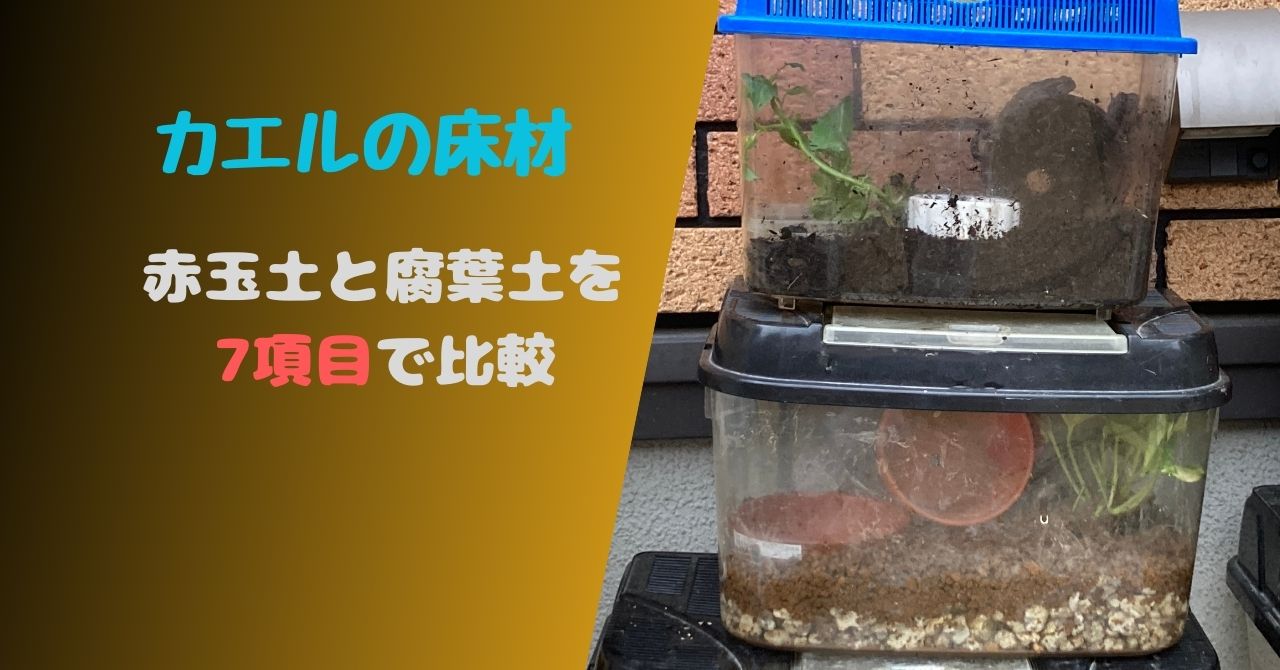

床材

ヌマガエルは半水棲のカエルですが、普段は陸地にいるカエルなので床材は必須です。

カエル飼育の床材としては一般的に以下のものが挙げられています。

- 土

- 水苔

- フロッグソイル

- ウールマット

- キッチンペーパー

ヌマガエルの場合は土、水苔、フロッグソイルが向いており、個人的には野外飼育であれば土がおすすめで、土のなかでも腐葉土か赤玉土をメインとすることをおすすめします。

- サイフに優しい値段

- 保水性が高いので一定の湿度を保てる

- 排水性が高くカエルの尿や飛び散った水も吸収してくれる

カエルの居心地性を重視するなら腐葉土

飼育ケースの見た目と虫の寄りにくさを重視するなら赤玉土

幼体ヌマガエルの場合、エサとなる虫が寄ってきやすく、潜りやすい腐葉土のほうがおすすめです。

鉢底石(洗濯ネット含む)

鉢底石は植物を育てる際に排水性と通気性を確保するために使われますが、ヌマガエル飼育では土の保水性を確保するために活躍します。

1~2㎝の鉢底石を敷いて鉢底石の高さ以上まで水を浸すことで、土が飼育ケース底の水を吸収し乾燥状態を防ぐことができます。

そのまま入れると土の入替作業時に鉢底石と土の分離が大変なので、鉢底石は洗濯ネットに入れて設置することをおすすめします。

植物

植物も床材である土と同様に、ヌマガエルにもカエル飼育者にもメリットがあるため必需品です。

設置する植物ですが、身を隠せやすく日陰でも育つポトスやヘデラ(ロング)がおすすめです。

とくにポトスは丈夫で枯れにくいので、植物の入れ替えの手間が省けます。

- カエルが姿を隠すことができる

- 直射日光から身を守れる

- デッドスペースを減らせる

特に①が重要です。

ヌマガエルが隠れる理由の1つが天敵から身を隠すこと。

ヌマガエルがエサを食べない場合、身を隠す場所がないことが要因の可能性もあります。

隠れるもう1つの理由が直射日光から身を守るため。

カエルは爬虫類と比較して乾燥に非常に弱いので、直射日光を遮る植物の存在は極めて大きいです。

またヌマガエルは樹上棲カエルではないですが、丈夫な茎を持った草や花の上に乗ることもあるので、デッドスペースが気になるのであれば、茎が丈夫な草や花を設置するのもアリです。

我が家のヌマガエルはポトスの葉にたまに乗っています。

植木鉢(陶器製)

ヌマガエルは水への依存度が高いカエルのため、アマガエルやヒキガエル以上に水場を意識する必要があります。

水場作りでは植木鉢が活躍するほか、水場以外にも普段の隠れ家としても役立ちます。

水場用の植木鉢の大きさの目安は、飼育ケースに収まるサイズで飼育ケースの3~4割ほどのサイズがおすすめ。

深さに関してはヌマガエルが全身浸かれれば問題なく、あまり深くする必要はありません。

上記画像は若干水が少なめ。夏場は画像の倍以上の水を入れても問題ありません。

隠れ家用の植木鉢は陸地に置くことになり、大きいと邪魔になるので小さめで問題ありません。

植木鉢は陶器製とプラスチック製がありますが、水や空気を通しやすい陶器製をおすすめします。

注意点としてヌマガエルは吸盤がないので、水場から苦労することなく出られるように水場には水草や木の枝の設置しましょう。

エサとなるコオロギの溺死対策にもなります。

水質調整剤

ヌマガエルは水場でも排泄物をします。

また飼育ケースの水は動きがないことから、夏場は菌が繁殖しやすい環境になっています。

菌が繁殖してしまうと、水に浸かり体から水分を取り入れたヌマガエルが病気がちになるため、水質管理は必要不可欠です。

水質管理で頼りになるのが、有害なアンモニアや沈殿する有機物(残餌、排泄物)を分解・除去してくれるバクテリア。

バクテリアは水質調整剤としてネット通販はもちろん、カメや魚類を扱うペットショップでも取扱いしています。

ピンセット

ピンセットの役割は2つあります。

- 給餌として使用

- 排泄物の除去に使用

給餌とは具体的にはエサとなるミルワームを保管ケースからエサケースに移動させるときや、カエルに直接エサを与えるときに使用します。(警戒心が少ないカエルだとピンセットからでもエサを食べます)

排泄物の除去とは意味通り、カエルの糞を除去するために使用。

カエルは床材や植物の葉にも糞をするので、見つけたらピンセットですぐに除去します。

給餌用と排泄物用は衛生面から別々にしましょう。

ハイゴケ

苔は必需品ではないですが、カエルによってはハイゴケが設置してある場所がお気に入りスポットになります。

陸地全体にハイゴケを敷くとお金もかかるため、設置は特定の場所だけでもよいです。

設置する場所としては水浸しになりやすい水場付近、物陰に隠れる部分がおすすめ。

エサケース

カエルのエサの定番であるミルワームやミディアムワームは平らなケースだと脱走していくので、入口が反り返り脱走が困難になった専用ケースがおすすめです。

とくにヌマガエルの場合、ミルワームもエサとして大活躍します。

底が深いケースにすれば、ミルワームはもちろんコオロギも逃げ出せずケース内に留まってくれます。

金魚網

金魚網を推しているサイトはあまり見かけませんが、あった方がよいです。

ヌマガエルを飼育していくなかで、定期的に床材の入れ替え作業など飼育ケースの掃除を行うことになり、ヌマガエルを別ケースに移動させる機会が出てきますが、ヌマガエルを手で捕まえて移動させることはおすすめできません。

人の手の体温36度はヌマガエルの許容温度を上回るからです。

ヌマガエルは変温動物ゆえに体温は変動しやすく、ヌマガエルの体温と人の手の体温の差がありすぎると最悪ショック死する可能性があります。

捕まえ方は簡単で金魚網をヌマガエルの前に置き、後ろから背中を押すだけです。

ヌマガエルのエサ

カエル飼育で一番大変なのがエサの調達です。

カエルは一般的に動くエサしか食べないことから、生きエサが必要となります。

ヌマガエルの主なエサは以下の通りです。

- イエコオロギ(SS~Lサイズ)<ペットショップ>

- フタホシコオロギ(SS〜Mサイズ)<ペットショップ>

- 身近にいるコオロギ

- ミルワーム・ミディアムワーム<ペットショップ>

- バッタ

- 小型の甲虫

- ミミズ

- ダンゴムシ・ワラジムシ

- 小型のクモ

- 小型のカエル

我が家のヌマガエルに人気なのは、コオロギ・ミルワーム・バッタです。

抵抗がない方は、海外のゴキブリであるデュビアやレッドローチも選択肢に入れましょう。

コオロギよりゴキブリのほうが耐久力が高いため、エサとしての管理はゴキブリに軍配が上がると思いますが、僕は生理的にゴキブリがムリなので、ゴキブリは使っていません。

意外なエサなのが同じカエル。

カエルは動くものを食べると言われていますが、ヌマガエルはとくに顕著で、大きめのエサ(アマガエル含む)にも臆さず捕食するので、中型以上のヌマガエルであればエサの確保は意外と楽です。

ヌマガエルのエサでびっくりしたのはアマガエルもガッツリ食べること。

大型のヌマガエルだとミルワームだけだと若干物足りないのでコオロギも与えましょう。

爬虫類専門ショップに行けば確実に入手できますし、ちょっとした爬虫類を扱っているホームセンターでも、コオロギはサイズごとに販売されています。

コオロギについて知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

店頭ではヨーロッパイエコオロギとフタホシコオロギの2種類が取扱いされていますが、1週間以上保管するのであれば、飼育管理が楽なヨーロッパイエコオロギのほうがおすすめです。

2種の違いについては、こちらの記事を参考にしてください。

購入したコオロギの保管方法については、こちらの記事を参考にしてください。

コオロギはデリケートな昆虫であるため、エサにまで気を使いたくない人には、同じくカエルのエサで定番なミルワームを活用しましょう。

エサのサイズですが、頭の50%~90%ぐらいを目安ですが、個体によっては体の半分ぐらいのコオロギも捕食対象となります。

与えるエサの量や頻度に関しては、情報を鵜呑みにせず、実際のカエルの体を様子を見て判断することも重要です。

コオロギに関しては可能であれば、実店舗に出向いて購入することをおすすめします。

ヌマガエル活動期の飼育レイアウトと飼育方法

冬眠や冬眠前後以外の活動期の飼育レイアウトや日々の飼育方法についてお伝えします。

真夏の暑さは、暑さ耐性があるヌマガエルにとっても危険なので、風通しが良く、日陰となる場所に置きましょう。

ヌマガエル活動期の飼育レイアウト(画像あり)

飼育レイアウトの作成手順

上記画像だと底の状態が見えませんが、下記画像のように土の下に鉢底石が敷いてあります。

植木鉢の底は穴が空いており、水を入れると飼育ケース全体に行き渡るため、鉢底石は植木鉢内の水を溜める深さを目安に敷きます。

鉢底石はできる限り洗濯ネットに入れて敷いておくと、土の入れ替え作業時に土と鉢底石の分離が楽になります。

画像はビニールポットから出して設置していますが、床材となる腐葉土や赤玉土に栄養分はないので、購入時のビニールポットのまま設置することをおすすめします。

上記画像は床材として赤玉土を敷いていますが、腐葉土でも問題はありません。

ヌマガエルが余裕をもって全身が潜れるほどまで土を敷きます。(目安は3~8㎝ほど)

小型の植木鉢や雑草を設置。

雑草は見た目がイマイチなので、代わりとしてヘデラ(ロング)の設置がおすすめ。

あまり物陰を作ると給餌のときにカエル鑑賞ができないので、ほどほどでよいです。

ヌマガエルは水に入る頻度の高いカエルですが、トノサマガエルのよう水場では機敏に動けないため、植物か木の枝は必ず入れましょう。

水場の植物ならホテイソウがおすすめ。

エサとなるコオロギも水場対策をやっておかないと、翌朝には遺体がプカプカ浮く悲惨な事態に陥ります。

水場周りのハイゴケはバスマットのような役割を果たすほか、リラックスできる場所になります。

水をそのまま放置しておくと菌が繁殖しやすいので、水質調整剤も入れます。

植木鉢は底に穴が空いているため、水を入れていくと飼育ケース全体に行き渡り、床材も湿ってきます。

独自飼育レイアウトのメリット、デメリット

ヌマガエル飼育1~2年目は下記画像のように水容器を個別に設置していましたが、上記飼育レイアウトのように植木鉢を水場とするレイアウトに変更したのは、一言でいうなら飼育管理が楽であるから。

ヌマガエルは水の中でも尿をすることから水場の水は汚れやすいです。

また夏場の水は腐りやすいことから、水容器などケースを利用している場合、2~3日に1回は水の入れ替え作業が必要です。

本記事で紹介している独自レイアウトの場合、排泄物などは飼育ケース内全体に分散されるため、大掛かりな水の入れ替え作業は原則不用となります。

また、ヌマガエルは水の依存度が高いカエルであり、陸地や飼育ケース全体の乾燥を防ぐために霧吹きが毎日の日課となりますが、独自レイアウトの場合、陸地の底部分に水が浸透しているため、霧吹きも原則不用となります。

デメリットは鉢底石と大量の水を入れるため重たくなることですが、移動させることは少ないのでそれほど気になりません。

ヌマガエル活動期の飼育方法

ヌマガエル飼育で行うべきことは5つあります。

- 給餌

- 排泄物の除去

- 残骸物の除去

- 水の付け足し

- 床材と水の入れ替え

①給餌

エサの頻度は成体なら週2回、幼体ならば毎日か2日に1回を目安にしましょう。

毎日エサを与える必要はありません。

ヌマガエル幼体は成体と比較して代謝が高いですが、大きめの餌も積極的に捕食するので、それほど幼体飼育も難易度は高くありません。

一度にたくさんのコオロギを投入しても、土や植物があることでコオロギも身を隠せるので、すぐに完食されませんが、お腹を空かせたコオロギが生体に攻撃する事例はあるので、幼体ヌマガエルの場合は注意が必要です。

著者はコオロギを休日に放ち、水曜か木曜にミルワーム・ダンゴムシ等を与えています。

エサの量の目安ですが、カエルが活発的に動き回っているか、おとなしくしているかで変わりますが、1口サイズのコオロギを1回で3匹ほど与えれば、餓死する可能性はかなり低くなります。

②排泄物の除去

排泄物の放置は衛生状態の悪化に繋がるので、給餌のついでに排泄物(糞)を除去していきます。

土の上にある排泄物は、水で溶けているようであれば周囲の土ごと除去しておいたほうが無難です。

床材として手軽なキッチンペーパーの場合は、糞は見つけたらすぐに撤去しつつ、週1回は取り換えてあげましょう。

キッチンペーパーを床材にしている場合、糞尿の気化によるアンモニア中毒の危険性があるので、こまめな手入れが求められます。

③残骸物の除去

残骸とはエサであるコオロギやミルワームなどの死骸もしくは体の一部分。

カエルは動くものしか食べず死骸は対象とならないので、腐敗する前に除去しましょう。

コオロギの羽やアゴの部分は消化できないキチン質で構成されており、水場に捕食されたコオロギの羽根がぷかぷか浮いていることがよくあるので、水面の水をすくいあげて除去しましょう。

④水の付け足し

給餌の際は、水場の水位も確認して定期的に綺麗な水を付け足しましょう。

夏場はカエルの出入りも激しく、蒸発もしやすいので水の減りは早いです。(残骸除去でも水が減る)

水の付け足しと併せて水質調整剤も投入しておくと、水質の汚れを緩和できます。

⑤床材と水の入れ替え

赤玉土や腐葉土の場合、月1回を目安に土と水の入れ替えをします。

色が黒い腐葉土だとぱっと見ても汚れが分からないですが、床材は糞やエサの残骸などで意外と汚れているほか、カエルの尿も含まれているので再利用はせず新品に取り換えます。

床材の入れ替え作業時はヌマガエルを一時的に他のケースに移動させるので脱走には注意しましょう。

床材の入れ替え時には並行して水の総入れ替えもします。

苔もカエルの糞尿を含んでいることから、月1回は新品に取り換えておきましょう。

床材が土の場合、飼育ケースの側面や天井も泥水で汚れるので掃除しましょう。

猛暑日の対応

ヌマガエルは他のカエルより暑さに強いですが、35℃を超える日は暑さ対策をしておいた方がよいです。

具体的には日陰で風通しの良い場所に移動。

直射日光が当たると飼育ケース内の温度も上がるので1日中、日陰となる場所が望ましいです。

また水場で暑さを凌げるように、水をいつのより多めに入れておきましょう。

ヌマガエル越冬時の飼育レイアウトと飼育方法

冬になるとヌマガエルは土の中や泥水で冬眠してしまうので、活動期と比較するとやるべきことは少ないです。

飼育者としての心がけは、無事冬眠できるよう手助けすることと、冬眠中も水分を定期的に与え、冬眠が永眠にならないようにすることです。

ヌマガエル越冬時の飼育レイアウト(画像あり)

飼育レイアウトの作成手順

活動期の飼育レイアウト同様に飼育ケースの底に鉢底石を敷きます。

1~2㎝の鉢底石を敷いて、鉢底石の高さ以上まで水を浸すことで、土が飼育ケース底の水を吸収し乾燥状態を防ぐことができます。

植木鉢の役割は活動期とは異なり水場の役割はあまりなく、水の補給スポットとケース内の水位の確認が主な役割となるので、小型の植木鉢を角に設置します。

ヌマガエルは土に潜って冬眠することから、土の存在意義は活動期より高いです。

冬眠期の土は、保水性を確保でき柔らかく掘り起こしやすい腐葉土がおすすめ。

腐葉土は潜りやすいので、赤玉土から腐葉土に切り替えた途端に複数のカエルが土に潜って姿を消す光景を毎年見ます。

土の深さは5~10㎝前後。

土が浅いと温度、音、光などの影響を受けやすく、深すぎると中間層に水が行き渡りにくくなるリスクを抱えます。

飼育レイアウトを冬眠仕様に変更しても、ヌマガエルはすぐに土に潜るわけではありません。

一旦潜っても暖かい日には出てくることもあるので、植木鉢、重量のある水容器、植物を設置して物陰を作ります。

ヌマガエルは物が置いてある付近(真下含む)の土に潜る習性があるので、植木鉢と水容器は冬眠後もそのまま設置しておきます。

11月頃になり、ヌマガエルの姿を見かけない日が続いたら落ち葉を投入します。

冬眠中は暗いほうがよく、落ち葉を入れることで日光を遮ることができます。

ただし、レイアウト変更直後に落ち葉を入れるとヌマガエルが土に潜っているのか目視できないほか、エサであるコオロギの隠れ場所になってしまうので、落ち葉投入は変更後しばらく様子見してからの方がよいです。

下記画像は落ち葉投入後で冬眠明けの飼育レイアウトとなります。

冬眠中のヌマガエルも水分補給は必要不可欠。

冬眠中は土の中の水分を体から吸収するため、水は多めに入れておきます。(土の下層部分まで)

また冬眠中は土や水の総入れ替えはできないので、水質調整剤で水質を維持します。

ヌマガエル越冬時の飼育方法

冬眠前後はエサをたくさん与える必要がありますが、冬眠してしまうと飼育者が行うことは水を定期的に補充するぐらいです。

- 給餌

- ケース内の水の補充

- 水容器の水の補充

①給餌

冬眠中は蓄えたエネルギーを消費するので、冬眠前は活動期以上にガッツリ与えていきましょう。

寒くなってもなかなか土に潜らない場合、エサが不十分な可能性もあります。

恒常的土に潜るようになったらエサは取り止めします。

真冬でも温度や湿度が高いときに出てくることはありますが、中途半端にエサを捕食して消化不良のまま再び冬眠状態になると、未消化のエサが体内で腐敗するリスクがあるので、真冬はエサを与えないほうがいいです。

冬眠明けはミルワームなど寒さにある程度の耐性があるエサをケースに入れて様子見。

冬眠明けはエネルギーが不足しているため高エネルギーのハニーワームもおすすめです。

②ケース内の水の補充

冬眠前後は週2回水位を確認。

カエルが冬眠したら週1回を目安に水位を確認して水を補充します。

水を補充する際は、植木鉢の部分に補給しつつ上からも振りかけます。

土の下層部と上層部から水を浸透させていくことで、土全体に水が行き渡るようになります。

昔は霧吹きもおすすめしていたけど、毎日だと手間がかかるし、霧吹きだと上層部からしか水が浸透せず、水容器や植木鉢の真下で冬眠しているヌマガエルには水が行き渡りにくいので今はおすすめしていません。

③水容器の水の補充

飼育レイアウト変更後は水容器が水場となります。

ヌマガエルが恒常的に土に潜るまでは、週1~2回を目安に水を入れ替えしましょう。

1月でもたまに土から出てくることがあるので、いつでも入水できるようにケース内の水補充と併せて水容器の水も補充します。

ヌマガエルに関する5つの疑問と回答

ヌマガエルについて、ヤフー知恵袋などでもよく見かける5つの疑問と、それに対する回答をまとめました。

ヌマガエルの捕獲・飼育前に確認してみてください。

Q1:ヌマガエルとツチガエルの簡単な見分け方

見た目が最も異なるのはお腹です。

ツチガエルはお腹にもイボイボがあるのに対し、ヌマガエルはお腹が真っ白です。

他に黒斑や皮膚の柄や色がありますが、お腹で見分けるのが一番手っ取りばやいです。

具体的な違いが気になる方は下記記事を参考にしてください。

Q2:ヌマガエルに毒はあるのか

ヌマガエルに毒はありません。

毒で有名なのは地表棲に分類されるヒキガエルです。

Q3:ヌマガエルはどこで捕まえられるのか

ヌマガエルは水がある田んぼに生息しています。

半水棲のカエルであり、陸地がない田んぼの中心より陸地がある田んぼの周りに生息するカエルなので見つけやすいです。

後ろ足はヒレになっており、逃げる際は水の中に逃げ込むこともありますが泳ぎは早くないので、泳ぎ終わるまで待って止まったら一気に捕まえましょう。

ジャンプ力は高く陸地での逃げ足は速いので、油断は禁物です。

Q4:ヌマガエルがエサを食べてくれない

まずは飼育ケース内がヌマガエルが落ち着ける環境なのか見直しましょう。

身を隠す場所がなかったり、暴れるカエルがいたりすると、ヌマガエルが落ち着けずエサを食べてくれません。

個体レベルでも好き嫌いはあるので、コオロギ以外のエサも試していきましょう。

Q5:ヌマガエルをオタマジャクシから育てることは可能か

オタマジャクシは雑食性で生きたエサを必要としないので飼育しやすいですが注意点は2つ。

1つ目は足が生えてきたら陸地に上がれるようにしておかないと溺死すること。

カエル変態直後は手足の使い方も下手のため、土を斜めに入れるのなど、カエルが陸地に上がりやすいように整える必要があります。

2つ目は幼体のヌマガエルは代謝が高いためエサの頻度が高いこと。

ヌマガエル幼体は1㎝ほどと小さいため、エサの確保に苦労します。

エサ確保のおすすめ方法は、床材を栄養が高いカブトムシ用の土にして、飼育ケースに小さな羽虫を集めること。

カブトムシ用の土は腐葉土以上に虫が集まって繁殖してくれるので、エサ確保の手間が省けます。

ヌマガエル飼育まとめ

本記事ではヌマガエルの特徴を踏まえたうえで、ヌマガエルに必要な飼育セットと飼育方法・注意点について解説しました。

- ジャンプ力が強い

- 半水棲のカエルで水辺を好む

- 大きさは29~54mmでメスのほうが大きい

- ツチガエルと違いお腹は真っ白

- 泳ぐことはできるがスピードは普通

- 手足に吸盤はないので壁は登れない

- 食欲旺盛で自分の体の半分ぐらいの獲物も積極的に食べにいく

- 鳴き声はアマガエルより小さい

- おたまじゃくしは40度の高温の水でも耐えられる

- 飼育ケース

- 床材(土やソイルなど)

- 鉢底石(洗濯ネット含む)

- 植物(ポトス、ヘデラ)

- 植木鉢(陶器製)

- 水質調整剤

- ピンセット

- ハイゴケ

- エサケース

- 金魚網

- コオロギ

- ミルワーム・ミディアムワーム

- ミミズ

- 小型のカエル

- 羽虫

- クモ

- 給餌

- 排泄物の除去

- 残骸物の除去

- 水の付け足し

- 床材と水の入れ替え

ヌマガエルは田んぼを代表するカエルですが、ツチガエルと並んで『地味なカエル』とされているため、アマガエルやトノサマガエルと比較すると人気は少なく情報量も少ないカエルです。

しかしながら、ヌマガエルは捕まえやすく生命力も高いので、カエル初飼育におすすめです。

エサをガッツリ食べたり、壁に真っ白なお腹をくっつけている仕草に癒される場面もあります。

飼育環境が整っていない状態で捕まえてしまうと、ヌマガエルがストレスを感じて弱ってしまうため、飼育環境を整えてからヌマガエルの飼育を開始しましょう。

当サイトでは自身の失敗を含む飼育体験談を元に、これからカエルを飼育する方に役立つ情報を発信していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。