トノサマガエルは田んぼに生息するカエルの中では体格は大きく、知名度も高いカエルであることからアマガエルに次ぐ人気のカエルです。

しかしながら、いざトノサマガエルを飼育する立場に置かれると、いろいろ分からないことが出てきます。

ココガエル

ココガエル僕自身、大人になって初めてトノサマガエルを本格的に飼育したのですが、最初は分からないことだらけで大変だったので、これからトノサマガエルを飼う人の気持ちは分かります。

安心してください。

トノサマガエルの飼育方法は難しくなく、カエル飼育1年目にも関わらず、野外飼育の越冬にも成功しています。

トノサマガエルは正しい飼育方法とレイアウト環境を整えれば、初心者でも飼いやすいカエルと言えます。

本記事ではトノサマガエルの特徴や生態を踏まえたうえで、節約重視かつ初心者向けの飼育方法についてお伝えします。

- トノサマガエルに興味がある

- 子どもがトノサマガエルを捕まえてきて飼うことになった

- あまりお金をかけずにトノサマガエルを飼育したい

- トノサマガエルの実際の飼育レイアウトや飼育セットを知りたい

このような方はぜひ読んでみてください。

トノサマガエルの9つの特徴

カエルと聞いて思い浮かぶのが、以下のような特徴でしょう。

- 泳ぎが上手

- ジャンプして移動

- 雨の日や夜によく鳴く

トノサマガエルは上記特徴をすべて兼ね備えているため、ザ・カエルって感じです。

- カエルの中でもジャンプ力が強い

- 泳ぐスピードは非常に速い

- 繁殖期には「グルルルッ、グゲゲゲゲ」と鳴く

- 半水棲のカエルのため田んぼなど水のある場所にいる

- オスは55~80mm、メスは60~90mmとメスのほうが大きい

- 背中の中央に緑や白の線がある

- 手足に吸盤がないためアマガエルのように壁にくっつけない

- 穴を掘るのが意外と上手

- エサには貪欲で動くものは何でも食べる

トノサマガエルは半水棲のカエルであるため、水がある田んぼで見かけることが多く、コオロギやミミズの他、イナゴなど害虫も捕食してくれることから、親しまれているカエルです。

後ろ足の筋力が発達していることからジャンプ力は高く、また後ろ足はヒレのようになっていることから、泳ぎも非常に上手で、危険を感じたらジャンプして水辺に飛び込む習性があります。

オスとメスを見た目(大きさ・背中の色)で判断しやすいのもトノサマガエルの特徴で、背中の色が茶褐色から緑色なのがオス、灰白色なのがメスとなります。

繁殖期のオスは目立つために体の表面が金色になります。

トノサマガエルの生息地と生態

トノサマガエルは生物学的にはアカガエル科、トノサマガエル属に分類されますが、実はトノサマガエル属にはトノサマガエルの他にナゴヤダルマガエル、トウキョウダルマガエルがいます。

ただし、見た目の判別はパッと見では区別がつかず、身体構造も似ており、大きく異なるのは生息地だけです。

| 正式名称 | 生息地 |

|---|---|

| トノサマガエル | 本州(関東地方から仙台平野、信濃川流域を除く) 四国、九州と一部の周辺島嶼(平戸,種子島など) 朝鮮半島、中国 |

| ナゴヤダルマガエル | 長野県伊那谷、東海、近畿、中国地方瀬戸内側、香川県 |

| トウキョウダルマガエル | 関東地方・仙台平野 |

関東地方にトノサマガエルはいない!という驚愕の事実を知ったのは、カエル飼育を始めてからでした。

トノサマガエルとナゴヤダルマガエルの違いが知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

生態やライフサイクルの違いはありませんので、本記事ではトノサマガエルを主体に解説していきます。

トノサマガエルの繁殖時期は4月下旬から7月であるため、田んぼに水が入るGW付近でトノサマガエルの鳴き声を聞く人は多いでしょう。

繁殖期に産み落とされた卵は1週間ほどで孵化し、秋にはおたまじゃくしからカエルに変態します。

10月を過ぎ、朝晩はTシャツでは寒いと感じる頃になると、トノサマガエルは土に潜って冬眠の準備をします。

冬眠前は体力を蓄えるためにエサをたくさん食べるので、繁殖期が終わった9月でも田んぼ・池・用水路など水がある場所でトノサマガエルを見かけることができます。

トノサマガエルの寿命は3〜5年ほどと言われていますが、天敵の心配がない環境であれば、それ以上に長生きさせることも可能です。

トノサマガエルに必要な飼育セット

トノサマガエルの特徴や生態について何となく分かってもらえたと思いますので、ここから本題の飼育について解説していきます。

まずはトノサマガエル飼育に必要なものを順に紹介していきます。

飼育ケース

トノサマガエルを飼育する際は、3つの理由から大きめの飼育ケースをおすすめします。

- 縄張り意識が強く、弱いカエルにも逃げ場(スペース)を確保する必要があるため

- ジャンプ力が非常に高いため

- 半水棲カエルのため陸地だけでなく一定の水地スペースも必要となるため

風通しが良ければ、飼育ケースの種類は、大型の虫かごでも水槽でも衣装ケースでも問題ありませんが、2つの理由から蓋は必ず用意しましょう。

- ジャンプ力が非常に高く脱走リスクがある

- 蓋がないと鳥から狙われる

参考までに我が家のカエル飼育ケースの大きさは、トノサマガエル大5匹に対し、幅462㎜×奥行310㎜×高さ340㎜の飼育ケースを使用しています。

高さに関しては中サイズのトノサマガエルでも40センチほど真上に飛べるジャンプ力はありますが、脱走やエサの捕獲などの目的がない限り高くジャンプすることはないので、対象となるトノサマガエル5匹分ぐらいの高さがあれば問題ありません。

越冬を検討している場合は土を大型トノサマガエルなら10㎝、小型・中型トノサマガエルでも5㎝ほど入れることを前提として飼育ケースを選びましょう。

幅453㎜×奥行303㎜×高さ340㎜

令和5年に購入したアイリスオーヤマの飼育ケース(幅453㎜×奥行303㎜×高さ340㎜)も現在利用中ですが、かなり大きいので大型トノサマでも安心して飼育できます。

幅295㎜×奥行180㎜×高さ200㎜

床材

トノサマガエルは半水棲のカエルですが、普段は陸上にいることが多いので床材は必須です。

カエル飼育の床材としては一般的に以下のものが挙げられています。

- 土

- 水苔

- フロッグソイル

- ウールマット

- キッチンペーパー

トノサマガエルの場合は土、水苔、フロッグソイルが向いており、個人的には野外飼育であれば土がおすすめで、土のなかでも腐葉土か赤玉土をメインとすることをおすすめします。

- サイフに優しい値段

- 保水性が高いので一定の湿度を保てる

- 排水性が高くカエルの尿や飛び散った水も吸収してくれる

土は活動期であれば1か月に1回は入替するため、土の中でも安価かつ高機能な腐葉土・赤玉土は最適です。

カエルの居心地性を重視するなら腐葉土

飼育ケースの見た目と虫の寄りにくさを重視するなら赤玉土

鉢底石(洗濯ネット含む)

鉢底石は植物を育てる際に排水性と通気性を確保するために使われますが、トノサマガエル飼育では土の保水性を確保するために活躍します。

1~2㎝の鉢底石を敷いて鉢底石の高さ以上まで水を浸すことで、土が飼育ケース底の水を吸収し乾燥状態を防ぐことができます。

そのまま入れると土の入替作業時に鉢底石と土の分離が大変なので、鉢底石は洗濯ネットに入れて設置することをおすすめします。

植物

植物も床材である土と同様に、トノサマガエルにもカエル飼育者にもメリットがあるため必需品です。

設置する植物ですが、破壊されにくい丈夫なポトスや、身を隠しやすいヘデラ(ロング)がおすすめです。

ポトスもヘデラも直射日光が必要でないため、日当たりが良くない飼育ケース内でも重宝してくれます。

- カエルが姿を隠すことができる

- 直射日光から身を守れる

- デッドスペースを減らせる

①が最も重要です。

トノサマガエルが隠れる理由の1つが天敵から身を守ること。

隠れる場所があれば、カエルはその場所に身を潜め落ち着くようになります。

落ち着く場所がないことが要因で、エサを食べないこともあるので注意しましょう。

隠れるもう1つの理由が直射日光から身を守るため。

カエルは爬虫類と比較して乾燥に非常に弱いので、直射日光を遮る植物の存在は極めて大きいです。

またトノサマガエルは樹上棲カエルではないですが、丈夫な茎を持った草や花の上に乗ることもよくあるので、デッドスペースが気になるのであれば、茎が丈夫な草や花を設置するのもアリです。

葉っぱに乗るトノサマガエルが見たければポトスがおすすめだよ。

植木鉢(陶器製)

トノサマガエルは半水棲カエルのため、アマガエルやヒキガエル以上に水場を意識する必要があります。

水場作りでは植木鉢が活躍するほか、水場以外にも普段の隠れ家としても役立ちます。

水場用の植木鉢の大きさの目安は、飼育ケースに収まるサイズで飼育ケースの3~4割ほどのサイズがおすすめ。

深さに関してはトノサマガエルが全身浸かれれば問題なく、あまり深くする必要はありません。

上記画像の場合だと、画像より一回り大きい植木鉢を中心に配置するパターンも良いです。

隠れ家用の植木鉢は陸地に置くことになり、大きいと邪魔になるので小さめで問題ありません。

植木鉢は陶器製とプラスチック製がありますが、水や空気を通しやすい陶器製をおすすめします。

注意点としてトノサマガエルは吸盤がないので、水場から苦労することなく出られるように水場には水草や木の枝の設置しましょう。

エサとなるコオロギの溺死対策にもなります。

水質調整剤

トノサマガエルは水場でも排泄物をします。

また飼育ケースの水は動きがないことから、夏場は菌が繁殖しやすい環境になっています。

菌が繁殖してしまうと、水に浸かり体から水分を取り入れたトノサマガエルが病気がちになるため、水質管理は必要不可欠です。

水質管理で頼りになるのが、有害なアンモニアや沈殿する有機物(残餌、排泄物)を分解・除去してくれるバクテリア。

バクテリアは水質調整剤としてネット通販はもちろん、カメや魚類を扱うペットショップでも取扱いしています。

ピンセット

ピンセットの役割は2つあります。

- 給餌として使用

- 排泄物の除去に使用

給餌とは具体的にはエサとなるミルワームを保管ケースからエサケースに移動させるときや、カエルに直接エサを与えるときに使用します。(警戒心が少ないカエルだとピンセットからでもエサを食べます)

排泄物の除去とは意味通り、カエルの糞を除去するために使用。

カエルは床材や植物の葉にも糞をするので、見つけたらピンセットですぐに除去します。

給餌用と排泄物用は衛生面から別々にしましょう。

ハイゴケ

苔は必需品ではないですが、カエルによってはハイゴケが設置してある場所がお気に入りスポットになります。

陸地全体にハイゴケを敷くとお金もかかるため、設置は特定の場所だけでもよいです。

設置する場所としては水浸しになりやすい水場付近、物陰に隠れる部分がおすすめ。

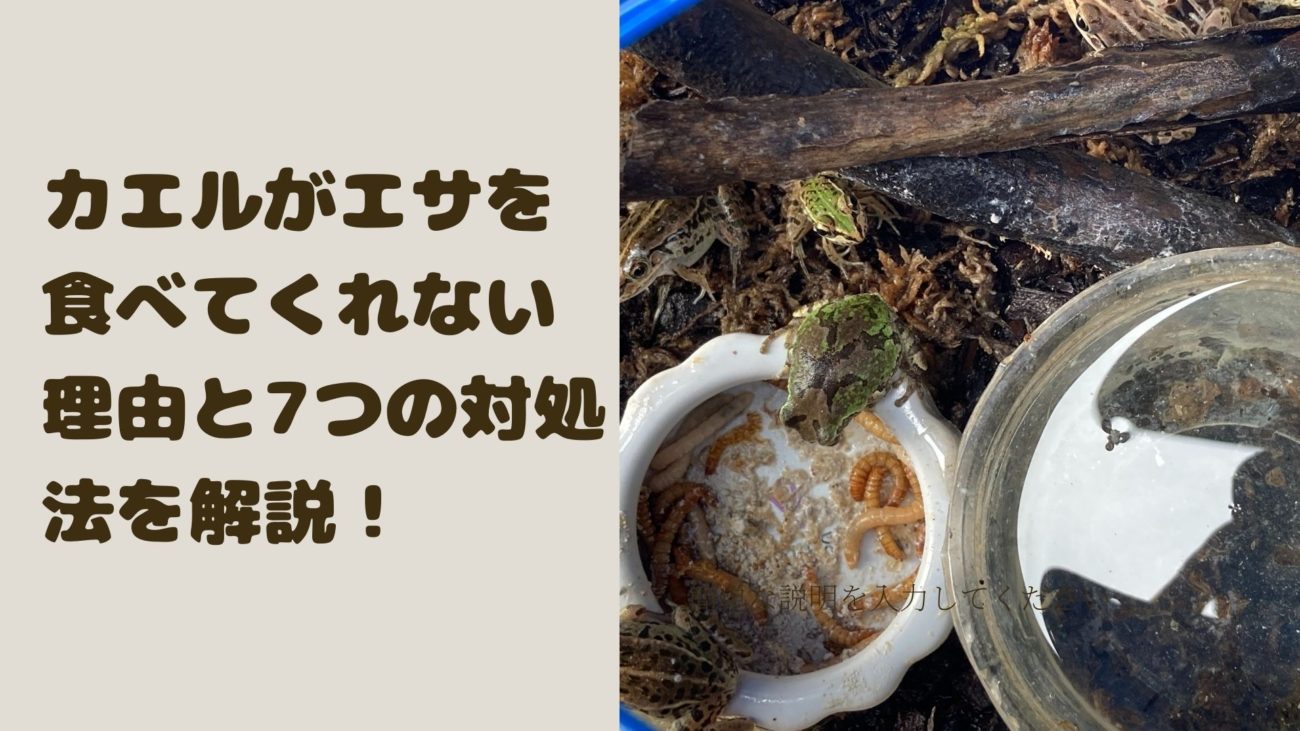

エサケース

カエルのエサの定番であるミルワームやミディアムワームは平らなケースだと脱走していくので、入口が反り返り脱走が困難になった専用ケースがおすすめです。

底が深いケースにすればコオロギも逃げ出せずケース内に留まってくれます。

金魚網

金魚網を推しているサイトはあまり見かけませんが必需品です。

床材の入れ替え作業など飼育ケースの掃除を行う際、トノサマガエルを別ケースに移動させる機会が出てきますが、移動時に手で捕まえるのはおすすめできません。

人の手の体温36度はトノサマガエルの許容温度を上回るからです。

トノサマガエルは変温動物ゆえに体温は変動しやすく、トノサマガエルの体温と人の手の体温の差がありすぎると最悪ショック死する可能性があります。

そのためトノサマガエル移動時には金魚網をトノサマガエルの前に置き、後ろから背中を押し金魚網に入れて移動させましょう。

トノサマガエルのエサ

基本的に口に入るサイズであれば動くものは何でも口にします。

僕自身の体験談ですが、かごの中に手を入れて水の入れ替え作業をしていたら、指をトノサマガエルにパクッとやられた思い出もあります。(歯がないので噛まれても痛みはありません)

トノサマガエルの用意しやすいエサは以下の通りです。

- 大型トノサマガエル

-

- コオロギ(M~Lサイズ)<購入可能>

- ミルワーム・ミディアムワーム<購入可能>

- イナゴ

- バッタ

- 甲虫(コガネムシサイズ)

- ミミズ

- 芋虫

- ダンゴムシ・ワラジムシ

- 小型のカエル(アマガエル・幼体ヌマガエルなど)

- 小型・中型トノサマガエル

-

- コオロギ(SS~Mサイズ)<購入可能>

- ミルワーム<購入可能>

- ダンゴムシ・ワラジムシ

- バッタ

- クモ

- 芋虫

- 腐葉土や植物に寄ってくるコバエや羽虫

我が家のトノサマガエルに人気なのが、コオロギ・ミルワーム・バッタ・ミミズです。

トノサマガエルのエサが気になる方はこちらの記事も参考にしてください。

抵抗がない方は、海外のゴキブリであるデュビアやレッドローチも選択肢に入れましょう。

コオロギよりゴキブリのほうが耐久力が高いため、エサとしての管理の手間はゴキブリの方が楽ですが、僕は生理的にゴキブリがムリなのでゴキブリは使っていません。

ネット上では意見が分かれている甲虫系(カブトムシやカナブンなどの甲殻があるもの)の小型昆虫もトノサマガエルは捕食します。

意外なのが同じカエル仲間であるアマガエルやヌマガエルもエサの対象になること。

大型のトノサマガエルだと、力強い大型のヌマガエルすら飲み込んでしまいます。

トノサマガエルにとって定番のエサはコオロギなので、迷うようであればコオロギにしましょう。

爬虫類専門ショップに行けば確実に入手できますし、ホームセンターでもコオロギはサイズごとに販売されています。

コオロギについて知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

店頭ではヨーロッパイエコオロギとフタホシ(クロ)コオロギの2種類が取扱いされていることが多いですが、飼育初心者の方はヨーロッパイエコオロギがおすすめです。

2種の違いについては、こちらの記事を参考にしてください。

購入したコオロギの保管方法については、こちらの記事を参考にしてください。

ただし、コオロギはデリケートな昆虫であるため、エサにまで気を使いたく人には、同じくカエルのエサで定番のミルワームがおすすめです。

小型・中型であればミルワームと近くで取ってきた虫などで十分いけますが、大型になると食べる量が多いので、MLサイズのコオロギを取り入れた方が良いです。

甲殻類であるダンゴムシやワラジムシはカルシウムが豊富だけど、コオロギなどと違い個体によっては好き嫌いが目立ちます。

コオロギに関しては可能であれば、実店舗に出向いて購入することをおすすめします。

トノサマガエル活動期のおすすめ飼育レイアウトと飼育方法

冬眠や冬眠前後以外の日常の飼育レイアウトや日々の飼育方法についてお伝えします。

真夏の暑さはトノサマガエルにとって脅威なので、飼育ケースは風通しが良く日陰となる場所に置きましょう。

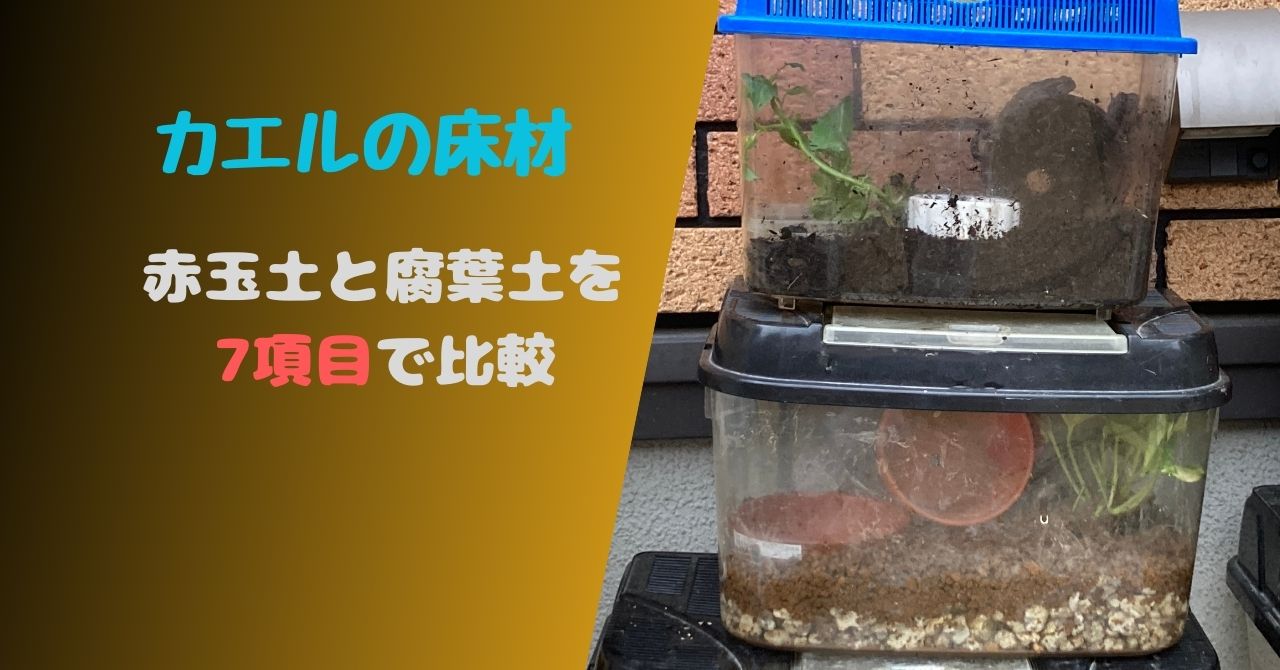

トノサマガエル活動期の飼育レイアウト(画像あり)

飼育レイアウトの作成手順

上記画像だと底の状態が見えませんが、下記画像のように土の下に鉢底石が敷いてあります。

植木鉢の底は穴が空いており、水を入れると飼育ケース全体に行き渡るため、鉢底石は植木鉢内の水を溜める深さを目安に敷きます。

鉢底石はできる限り洗濯ネットに入れて敷いておくと、土の入替作業時に土と鉢底石の分離が楽になります。

画像はビニールポットから出して設置していますが、床材となる腐葉土や赤玉土に栄養分はないので、購入時のビニールポットのまま設置することをおすすめします。

上記画像は床材として赤玉土を敷いていますが、腐葉土でも問題はありません。

トノサマガエルが余裕をもって全身が潜れるほどまで土を敷きます。(目安は5~10㎝ほど)

小型の植木鉢や雑草を設置。

雑草は見た目がイマイチなので、代わりとしてヘデラ(ロング)の設置がおすすめ。

あまり物陰を作ると給餌のときにカエル鑑賞ができないので、ほどほどでよいです。

水場に入ったトノサマガエルが難なく出られるように設置。

水場の植物はホテイソウがおすすめ。

エサとなるコオロギも水場対策をやっておかないと、翌朝には遺体がプカプカ浮く悲惨な事態に陥ります。

水場周りのハイゴケはバスマットのような役割を果たすほか、リラックスできる場所になります。

水をそのまま放置しておくと菌が繁殖しやすいので、水質調整剤も入れます。

植木鉢は底に穴が空いているため、水を入れていくと飼育ケース全体に行き渡り、床材も湿ってきます。

独自飼育レイアウトのメリット、デメリット

トノサマガエル飼育1~2年目は下記画像のように水容器を個別に設置していましたが、上記飼育レイアウトのように植木鉢を水場とするレイアウトに変更したのは、一言でいうなら飼育管理が楽であるから。

トノサマガエルは水の中でも尿をすることから水場の水は汚れやすいです。

また夏場の水は腐りやすいことから、水容器などケースを利用している場合、2~3日に1回は水の入替作業が必要ですが、トノサマガエルはジャンプ力が高く、飼育ケースの蓋を外した際に脱走するリスクがあります。

本記事で紹介している独自レイアウトの場合、排泄物などは飼育ケース内全体に分散されるため、大掛かりな水の入替作業は原則不用となります。

また、トノサマガエルは水の依存度が高いカエルであり、陸地や飼育ケース全体の乾燥を防ぐために霧吹きが毎日の日課となりますが、独自レイアウトの場合、陸地の底部分に水が浸透しているため、霧吹きも原則不用となります。

デメリットは鉢底石と大量の水を入れるため重たくなることですが、移動させることは少ないのでそれほど気になりません。

トノサマガエル活動期の飼育方法

トノサマガエル活動期の飼育で行うべきことは5つあります。

- 給餌

- 排泄物の除去

- 残骸物の除去

- 水の付け足し

- 床材と水の入れ替え

①給餌

エサの頻度は成体なら週2回、幼体ならば毎日か2日に1回を目安にしましょう。

毎日エサを与える必要はありません。

コオロギをたくさん投入しても、土や植物があることでコオロギも身を隠せるので、すぐに完食されません。

エサの量の目安ですが、カエルが活発的に動き回っているか、おとなしくしているかで変わりますが、1口サイズのコオロギを1回で5匹ほど与えれば、餓死する可能性はかなり低くなります。

②排泄物の除去

排泄物の放置は衛生状態の悪化に繋がるので、給餌のついでに排泄物(糞)を除去していきます。

葉の上の排泄物を除去する際は、除去後に葉をスポンジで拭いて綺麗にしておくと葉が長持ちします。

土の上にある排泄物は、水で溶けているようであれば周囲の土ごと除去しておいたほうが無難です。

③残骸物の除去

残骸とはエサであるコオロギやミルワームなどの死骸もしくは体の一部分。

カエルは動くものしか食べず死骸は対象とならないので、腐敗する前に除去しましょう。

コオロギの羽やアゴの部分は消化できないキチン質で構成されており、水場に捕食されたコオロギの羽根がぷかぷか浮いていることがよくあるので、水面の水をすくいあげて除去しましょう。

④水の付け足し

給餌の際は、水場の水位も確認して定期的に綺麗な水を付け足しましょう。

夏場はカエルの出入りも激しく、蒸発もしやすいので水の減りは早いです。(残骸除去でも水が減る)

水の付け足しと併せて水質調整剤も投入しておくと、水質の汚れを緩和できます。

⑤床材と水の入替

赤玉土や腐葉土の場合、月1回を目安に土と水の入れ替えをします。

色が黒い腐葉土だとぱっと見ても汚れが分からないですが、床材は糞やエサの残骸などで意外と汚れているほか、カエルの尿も含まれているので再利用はせず新品に取り換えます。

床材の入れ替え作業時はトノサマガエルを一時的に他のケースに移動させるので脱走には注意しましょう。

床材の入れ替え時には並行して水の総入れ替えもします。

床材が土の場合、飼育ケースの側面や天井も泥水で汚れるので掃除しましょう。

猛暑日の対応

気温35度以上はトノサマガエルにとって危険なので、本格的な暑さ対策が必要となります。

具体的には日陰で風通しの良い場所に移動。

直射日光が当たると飼育ケース内の温度も上がるので1日中、日陰となる場所が望ましいです。

また水場で暑さを凌げるように、水をいつのより多めに入れておきましょう。

トノサマガエル越冬時の飼育レイアウトと飼育方法

冬になるとトノサマガエルは土の中で冬眠してしまうので、活動期と比較するとやるべきことは少ないです。

飼育者としての心がけは、無事冬眠できるよう手助けすることと、冬眠中も水分を定期的に与え、冬眠が永眠にならないようにすることです。

冬眠飼育について詳しく知りたい方は別記事も参考にしてください。

夏にオタマジャクシから変態した幼体トノサマガエルの越冬飼育は下記記事がおすすめです。

トノサマガエル越冬時の飼育レイアウト(画像あり)

飼育レイアウトの作成手順

活動期の飼育レイアウト同様に飼育ケースの底に鉢底石を敷きます。

1~2㎝の鉢底石を敷いて、鉢底石の高さ以上まで水を浸すことで、土が飼育ケース底の水を吸収し乾燥状態を防ぐことができます。

植木鉢の役割は活動期とは異なり水場の役割はあまりなく、水の補給スポットとケース内の水位の確認が主な役割となるので、小型の植木鉢を角に設置します。

トノサマガエルは土に潜って冬眠することから、土の存在意義は活動期より高いです。

冬眠期の土は、保水性を確保でき柔らかく掘り起こしやすい腐葉土がおすすめ。

腐葉土は潜りやすいので、赤玉土から腐葉土に切り替えた途端に複数のカエルが土に潜って姿を消す光景を毎年見ます。

土の深さは6~12㎝前後。(目安はトノサマガエル3体分が縦一列で潜れるほど)

土が浅い温度、音、光などの影響を受けやすく、深すぎると中間層に水が行き渡りにくくなるリスクを抱えます。

飼育レイアウトを冬眠仕様に変更しても、トノサマガエルはすぐに土に潜るわけではありません。

一旦潜っても暖かい日には出てくることもあるので、植木鉢、重量のある水容器、植物を設置して物陰を作ります。

トノサマガエルは物が置いてある付近(真下含む)の土に潜る習性があるので、植木鉢と水容器は冬眠後もそのまま設置しておきます。

11月頃になり、トノサマガエルの姿を見かけない日が続いたら落ち葉を投入します。

冬眠中は暗いほうがよく、落ち葉を入れることで日光を遮ることができます。

ただし、レイアウト変更直後に落ち葉を入れるとトノサマガエルが土に潜っているのか目視できないほか、エサであるコオロギの隠れ場所になってしまうので、落ち葉投入は変更後しばらく様子見してからの方がよいです。

冬眠中のトノサマガエルも水分補給は必要不可欠。

冬眠中は土の中の水分を体から吸収するため、水は多めに入れておきます。(土の下層部分まで)

また冬眠中は土や水の総入れ替えはできないので、水質調整剤で水質を維持します。

トノサマガエル冬眠時の飼育方法

冬眠前後はエサをたくさん与える必要がありますが、冬眠してしまうと飼育者が行うことは水を定期的に補充するぐらいです。

- 給餌

- ケース内の水の補充

- 水容器の水の補充

①給餌

冬眠中は蓄えたエネルギーを消費するので、冬眠前は活動期以上にガッツリ与えていきましょう。

寒くなってもなかなか土に潜らない場合、エサが不十分な可能性もあります。

大型トノサマガエルの場合、秋はエンマコオロギやイナゴなど野生のエサの調達が容易です。

恒常的土に潜るようになったらエサは取り止めします。

真冬でも温度や湿度が高いときに出てくることはありますが、中途半端にエサを捕食して消化不良のまま再び冬眠状態になると、未消化のエサが体内で腐敗するリスクがあるので、真冬はエサを与えないほうがいいです。

冬眠明けはミルワームなど寒さにある程度の耐性があるエサをケースに入れて様子見。

冬眠明けはエネルギーが不足しているため高エネルギーのハニーワームもおすすめです。

②ケース内の水の補充

冬眠前後は週2回水位を確認。

カエルが冬眠したら週1回を目安に水位を確認して水を補充します。

水を補充する際は、植木鉢の部分に補給しつつ上からも振りかけます。

土の下層部と上層部から水を浸透させていくことで、土全体に水が行き渡るようになります。

昔は霧吹きもおすすめしていたけど、毎日だと手間がかかるし、霧吹きだと上層部からしか水が浸透しないことから、水容器や植木鉢の真下で冬眠しているトノサマガエルには水が行き渡りにくいので今はおすすめしていません。

③水容器の水の補充

飼育レイアウト変更後は水容器が水場となります。

トノサマガエルが恒常的に土に潜るまでは、週2回を目安に水を入れ替えしましょう。

1月でもたまに土から出てくることがあるので、いつでも入水できるようにケース内の水補充と併せて水容器の水も補充します。

トノサマガエルの捕まえ方

飼育時にありがちなのがトノサマガエルの脱走なので、トノサマガエルを譲り受けて飼育している方も最低限の捕獲に関する知識はしっておきましょう。

- ジャンプ力は他のカエルより強いため、手で捕まえるのは難しい(虫取り網が必要)

- 後ろから捕獲するのが基本

- 虫取り網を勢いよく地面に下すと、虫取り網の外枠の部分にトノサマガエルが挟まれる事故が起きるので、トノサマガエルの前方を遮るように捕まえること

- 逃げながらも物陰に隠れる性質があるので、なるべく物陰がない場所へ誘導する

- 水中の移動速度も極めて速いので、アマガエルのように水の中に誘導して捕まえるのは無謀

トノサマガエル飼育まとめ

この記事ではトノサマガエルの特徴を踏まえたうえで、トノサマガエルの飼育に必要なものと飼育方法について解説しました。

- カエルの中でもジャンプ力が強い

- 泳ぐスピードは非常に速い

- 繁殖期には「グルルルッ、グゲゲゲゲ」と鳴く

- 半水棲のカエルのため田んぼなど水のある場所にいる

- オスは55~80mm、メスは60~90mmとメスのほうが大きい

- 背中の中央に緑や白の線がある

- 手足に吸盤がないためアマガエルのように壁にくっつけない

- 穴を掘るのが意外と上手

- エサには貪欲で動くものは何でも食べる

- 飼育ケース

- 床材(土やソイルなど)

- 鉢底石(洗濯ネット含む)

- 植物(ポトス、ヘデラ)

- 植木鉢(陶器製)

- 水質調整剤

- ピンセット

- ハイゴケ

- エサケース

- 金魚網

- コオロギ

- ミルワーム・ミディアムワーム

- バッタ

- イナゴ

- ミミズ

- ワラジムシ・ダンゴムシ

- コバエ

- 小さめのカエル

- 給餌

- 排泄物の除去

- 残骸物の除去

- 水の付け足し

- 床材と水の入れ替え

僕が子どもの頃は当たり前にいたトノサマガエルですが、いまや環境省のレッドリストに準絶滅危惧種指定されてしまっている貴重なカエルです。

身近なカエルは外国産カエルと違いタダで入手できるがゆえに雑に扱われがちですが、トノサマガエルは貴重な国産ガエルです。

そんなトノサマガエルを飼育環境が整っていない状態で捕まえてしまうと、ストレスを感じて弱ってしまうため、飼育環境を整えてからトノサマガエルの飼育を開始しましょう。

当サイトでは自身の失敗を含む飼育体験談を元に、これからカエルを飼育する方に役立つ情報を発信していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。